El hada y el duendecillo

Imagino la memoria de dos formas. Cuando la relaciono con el recorrido que hacen los pensamientos cada día, veo laberintos de cuevas que van a dar a distintas salas, más o menos grandes, en las que están almacenados distintos recuerdos. Cuando me centro únicamente en eso, en los recuerdos, pienso en una casona grande, algo destartalada sobre todo en sus pisos superiores, que tiene miles de habitaciones. Por algunas de ellas paso todo el rato; otras las he olvidado, pero sin que eso haya significado su desaparición. Simplemente, casi nunca voy por allí.

El acceso a los recuerdos lo he convertido en un duendecillo que se pasea por la casa abriendo puertas y ventanas a veces, limpiando el polvo, moviendo cajas. Este duendecillo, que a veces es un hada, tiene sus habitaciones preferidas y, como es algo vago o vaga, hay otras por las que hace años que no pasea. Hasta que de pronto pasa algo.

Hace un par de semanas, sin saber yo muy bien por qué, de pronto recordé algo que pasó hace casi veinte años. Debía de hacer unos diecisiete que no pensaba en aquel momento que de pronto se me dibujó en la cabeza.

Digo que no sé muy bien por qué de pronto recordé esa escena, pero no es del todo cierto. Lo que me sorprendió fue ver un origen claro (finales del año pasado) y que el resultado se materializara casi en primavera. El hada, a la que acabo de llamar vaga, lleva tres meses trabajando en la sombra. Aunque no me la imagino trabajando, sino más bien fascinada con la exploración de un trasterito en el que hacía mucho que no entraba.

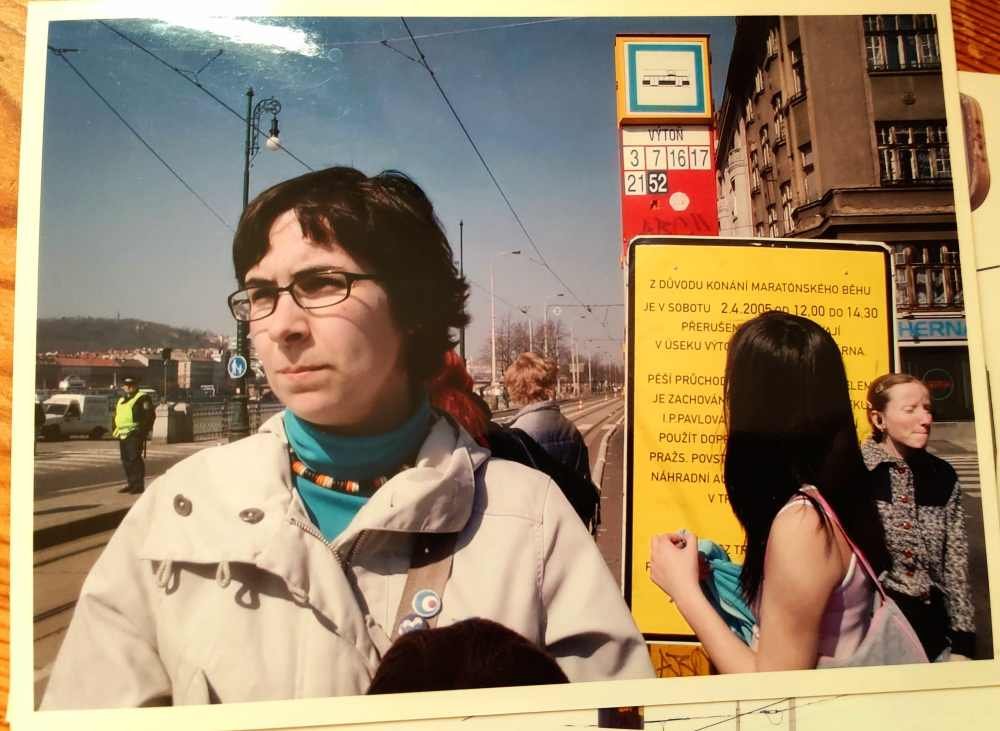

El origen fue el tiroteo que hubo en Praga en diciembre. Las imágenes y las palabras facultad de Filosofía nos catapultaron al hada y a mí a la puerta de la habitación categorizada como «Praga» en mi cerebro. En esa facultad, en las escaleras, es donde quedaba siempre con un amigo checo para irnos después a tomar algo (yo no estudiaba allí, sino en otro edificio al lado del río, donde estaba también la escuela de cine). Fue muy raro volver a ver esa facultad en la que hacía siglos que no pensaba. Unas imágenes nuevas, con estudiantes agazapados en una cornisa, una tragedia en un lugar que para mí había sido solo escenario y nunca protagonista. Pensé un par de días en el edificio y en mis pasos hacia él y luego me olvidé.

Pero el hada o el duendecillo (o los dos, a lo mejor trabajan en equipo) se quedó unos meses en esa habitación sin que yo me enterara. Mientras yo abría regalos de Navidad, comía uvas, escribía reportajes, decidía resucitar este blog, leía libros, bebía café, me reía, procrastinaba, dormía y soñaba, acariciaba animales o pensaba en otras cosas, el hada y el duendecillo se entretenían abriendo esas cajas llenas de polvo. Encontraron tranvías con calefacción, a personas resbalando en la nieve, un cementerio en una colina, fiestas en pisos, alguna clase. También lo concreto: aquel día que vimos a un señor con una pistola en el tranvía, las visitas encadenadas, los palačinky del Velryba con Marta, los lunes en el Roxy, el tren a Wrocław, la profesora que nos juró que en su taza no había vodka, Karin cortándose el pelo (y yo decidiendo que era buena idea), el dj Soulsinger que pinchaba a Belle and Sebastian cuando me veía, descubrir a Jens Lekman sin saber que era Jens Lekman.

Estas cajas no tenían demasiado polvo. Pero entonces llegaron a otra. Le quitaron las telarañas. La abrieron con cuidado. Era una caja pequeña y algo delicada. Se emocionaron tanto al descubrir lo que atesoraba que me enviaron el recuerdo así sin más. Así que un día, hace dos o tres semanas, de pronto me vi en Praga, parada en un paso de cebra al lado de mi amigo, en las inmediaciones de la facultad de Filosofía. Y, de pronto:

—¿Qué cantas?

El recuerdo es ese, acompañado de unos segundos de shock, porque yo no era consciente de estar cantando. Y por eso precisamente guardé el momento en una cajita y lo almacené en la habitación Praga y el hada y el duende supieron ver la importancia de su descubrimiento.

Claro que estaba cantando, yo canturreo mucho, a veces solo para mí, otras con sonido. Lo que era rarísimo era estar cantando justo en ese momento, porque, si estoy con alguien, canturreo de forma audible solo si estoy totalmente relajada, si no tengo ninguna de esas típicas barreras más o menos altas que todos ponemos cuando estamos con gente. Y aquel chico era mi amigo, sí, pero no de los de abrir todas las murallas. Además me gustaba un poco, que siempre conlleva la aparición de nuevas fortificaciones («actúa normal»). Pero, de pronto, se había abierto una grieta y en aquel paso de cebra, mientras esperábamos a que el semáforo se pusiera en verde, aquel día creo que ya primaveral después del invierno más frío y largo en quince años, yo estaba cantando.

Estos días, al regodearme en este regalo que el hada y el duendecillo habían desenterrado de lo más profundo de mi memoria, lo relacionaba un poco con ese momento en la segunda temporada de Fleabag en el que de pronto el hot priest se da cuenta de que ella está rompiendo la cuarta pared. No tanto por la razón, que es distinta, sino por nuestra sorpresa al vernos descubiertas.

Me pregunto qué más tesoros tengo escondidos en la cabeza, en qué habitación están ahora husmeando el hada y el duendecillo. Cuándo volverán a transportarme a un lugar que ahora mismo está lleno de polvo.

(No sé qué estaba cantando, pero si de verdad era primavera a lo mejor Jens ya se había hecho un hueco en mi cerebro).